肌トラブルのもとにもなる便秘。便秘の原因には、食物繊維の摂取不足や食事量の少なさ、環境の変化、ストレスによる腸の麻痺、運動不足により蠕動運動がうまくいかないことなどが考えられます。

近年、若年女性の食生活において、脂質の過剰摂取やカルシウム鉄などのミネラル摂取不足が指摘されています。さらに「痩せ願望」からの過剰なダイエットも問題です。

一方で、「肌周期」の乱れや、肌トラブルを自覚する人は増加しています。肌と食事の関係において、肌にはビタミンが必要だと言われており、ニキビや吹き出物に関しては、ビタミンと食物繊維との関連性も指摘されています。

様々な刺激により肌がダメージを受けると、真皮のコラーゲンが減少したり、肌のハリや弾力を保つタンパク質であるエラスチンが破壊されたりします。すると肌のハリや弾力、ふっくらした状態が失われてしまいます。こうした肌トラブルに、いろいろなビタミンの効果が報告されています。

ビタミンB群は肌の新陳代謝を促し、肌にハリと弾力を与える作用があり、ビタミンEは血行を良くして肌の新陳代謝を活発にします。ビタミンCは、メラニン色素の合成を抑制し、できてしまったメラニン色素を薄くします。また抗酸化作用があり、コラーゲンの生成を助けて肌の新陳代謝を整える効果があります。ビタミンAは古い角質をはがし、光老化現象の改善に役立つと言われています。また角層のヒアルロン酸や真皮のコラーゲンを増加し、保湿効果や抗シワ効果も期待できます。それぞれの効果を謳った医薬部外品も販売されています。

腸と肌の状態は密接に関係しており、腸の状態が悪い人ほど乾燥などの肌トラブルで悩む人が多いことがわかっています。腸内細菌によって作り出されたフェノール類が吸収されて、血行を介して皮膚に蓄積されます。その結果、表皮細胞の正常な分化に変調をきたし、皮膚の乾燥やむくみを引き起こします。

食物繊維は間接的に便秘を改善します。米の摂取量との関係性で、1日茶碗2杯の米を摂取したグループと1杯以下のグループを比べた結果、米摂取が少ない方の便秘率が高くなりました。厚労省の食事摂取基準においては、1日25gの食物繊維摂取が推奨されています。水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のそれぞれの使い方も重要な要素です。

また、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクス製品を摂取することは、腸内細菌叢の善玉菌を増加させ、便通改善、免疫力の増強、代謝改善などの健康的な状態を保つことがわかっています。

特定の食品が肌状態に影響を与えている報告はいくつかあります。たとえば、ビタミン、ミネラル、食物繊維をバランス良く含むシリアルを2週間摂取することにより、若年女性において肌状態の改善が認められています。また、女子大生に発芽玄米を摂取してもらうことにより、肌の保湿性の維持、皮膚の柔軟性の向上が認められた報告もあります。肌状態の測定値と食生活調査結果との相互関係を調査した結果、ビタミンKやビタミンB12についての摂取割合は高かったのですが、ビタミンB1、ビタミンE、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンAに関しては、それらの摂取率が低かったという報告があります。

心身をととのえるバスタイム。スキンケアの視点からも、入浴時の温度は、高い温度ではなく40℃くらいの温度が保湿にはよいとされています。

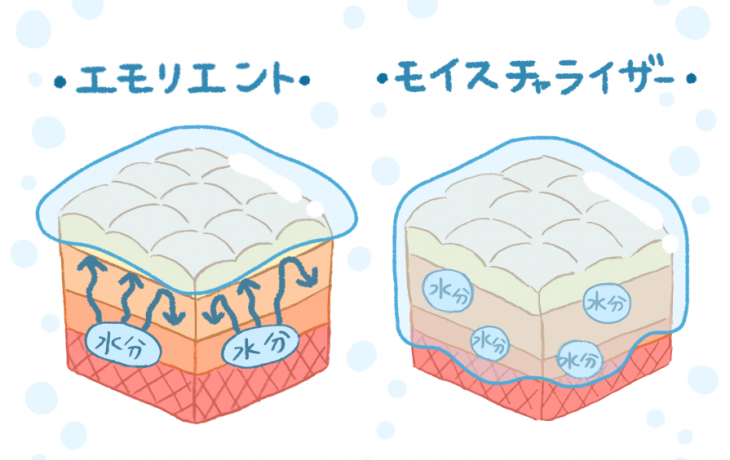

一般的に、医薬品などの有効成分が人体に作用するメカニズムのことを「作用機序」といいます。保湿剤は、作用機序の観点から、「エモリエント」と「モイスチャライザー」に分類されています。